社会に開かれた教育課程

- 2020.07.01

- 教育

はじめに

コロナウィルスの影響でマジシャン(大道芸人)としての仕事がすべてなくなったこともあり、自由な時間がたっぷりできました。

その中で考えたのは、今後就いていく職業の選択肢の一つとして、教育業界もアリかなということです。

学生のときに中学・高校の数学の教員免許を取得し、大学院生時代の5年間は高校の非常勤講師もやっておりました。

非常勤講師というのは、限られた授業の時間のみ働く先生のことで、言ってしまえばアルバイトのようなものです。

非常勤講師の需要は常にあって、特に数学の非常勤講師は常に足りていないという話を聞いております。

このコロナウィルスによって失業者が大量に出ている状況でも、非常勤講師の働き口はあるみたいです。

だから、できれば今すぐにでも働きたかったのですが、残念ながらぼくの教員免許は失効した状態ですぐに働くことができません。

2007年6月の改正教育職員法の成立によって、2009年4月1日から教員免許更新制が導入されました。

教員免許は10年ごとに30時間以上の更新講習を受けなければならないというルールができました。

ぼくの免許は現在失効した状態ですが、30時間以上の更新講習を受けて申請すれば、すぐに免許を復活させることができるようです。

実際に今後先生として働くかどうかは別として、教員免許を復活させておくのは今後の選択肢を増やすという意味では価値があると考えたので、更新講習を受けることにしました。

時間がたっぷりある今だからこそできるというのもあります。

色々調べる中で東北福祉大学の教員免許更新講習なら、レポートを書いて試験を受けるだけで講習を受けたことになるというものがあって、他の更新講習の料金と比較しても特別に高いものではなかったので、これを受けることにしました。

その中で学んだことの一つを今回まとめることにします。

鵜殿篤さんのブログを参考にさせて頂きました。

社会に開かれた教育課程

日本の学校教育の内容を規定しているのは、文部科学省が出す学習指導要領というものです。

更新講習で色々と勉強する中でも一番衝撃を受けたのがこの学習指導要領の変更です。

いつの間にこんなことになってしまったのかと思うぐらいの大きな変化でした。

新しく導入された内容の重要な部分を占めるのが「社会に開かれた教育課程」というものです。

社会に開かれた教育課程を実践するために必要なのが「カリキュラムマネジメント」というものですが、これが引き起こす問題点をなぜもっとメディアで取り上げられなかったのか疑問なくらい、今までの学習指導要領とは内容が変わってしまいました。(カリキュラムマネジメントについては後で説明します。)

新しい学習指導要領には以下のように書かれています。(ちょっと堅苦しい書き方なので読みにくいかもしれません。)

教育課程を通してこれからの時代に求められる教育を実現していくためには、よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によりその実現を図っていくという、社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。

ここに書かれている「これからの時代」、「よりよい社会」、「資質・能力」、「社会との連携及び協働」という部分を一つ一つ解説していくことで、「社会に開かれた教育課程」というものを理解していきたいと思います。

これからの時代

「これからの時代」は知識基盤社会の時代であると言われています。

知識基盤社会とは、新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増すという社会のことです。

わかりやすく言うと、全く変化が予想できない時代なので、新しいものを取り入れられる人が生き残っていける時代になってきたということです。

身近な例で言うと、この20年でのIT機器やインターネットの進化は日常生活を大きく変えました。

20年前のぼくが高校生のときには、スマートフォンやタブレットというものが存在していませんでした。(少なくともぼくの周りでは)

インターネットも普及し始めの時代で、SNSは全く普及していませんでした。

それが今や各家庭でインターネットに接続できるのが当たり前で、ほとんどの人がスマートフォンを持つ時代になりました。

SNSや動画配信サイトで誰もが気軽に情報を発信できるようになったり、確定申告や就職活動などをインターネットで行うのが普通のことになったりしました。

コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言の下でも、インターネットで商品を注文できたり、インターネットで会議をできたり、オンライン飲み会を行っていたり、インターネットが日常生活と切り離せないものとなりました。

この変化は多くの人が予想し得なかった変化だと思われます。

これからの時代は人工知能がもっと進化し、その実用例として自動運転などの技術が確立されるかもしれませんし、もっと予想し得ない別の応用例が出てくるかもしれません。

簡単にまとめると、変化を予想できないので、変化に対応できる人間になりましょう!っていう時代になったってことです。

最近読んだ鈴木祐さんの「科学的な適職」にも書かれていましたが、「 どんな専門家でもコイン投げぐらいの精度でしか未来予測できない」とのことなので、予想して行動するよりも新しく出てきたものをどんどん取り入れていくということが大事なようです。

よりよい社会

「よりよい社会」というのは一言で言うと持続可能な社会と言えるかもしれません。

持続可能な社会とは、将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような発展を行う社会のことです。

少子高齢化社会

日本はこれからますます少子高齢化社会に突入していきます。

医療や介護の担い手が少なくなる中で、それを必要とする人がどんどん増えています。

そのため、今後は外国人の労働者を頼りにする必要が出てくるかもしれません。

もしも日本に住む外国人が増えると、様々な文化圏の人々に対応する環境整備が必要になったり、外国人の参政権をどうするのかといった問題が出てきたりします。

地方の過疎化

地方の過疎化も深刻化しています。

都市部のサービスがますます便利になっていく一方で、過疎地域は相対的にどんどん不便になっています。

過疎地域においては、地元の人々や学校によって子供たちを育てても、子供たちは最終的に都市部に就職してしまって、何も還元されないということが起こっています。

教育はギブアンドテイクで考えるべきではないのかもしれませんが、一生懸命教育しても何の見返りもないということが起こっています。

ふるさと納税というのがこの問題の解決策の一つなのかもしれませんが、人材はどんどん都市部に流れて行っているのが現状です。

環境破壊

開発を進めて環境を破壊することで、人間の健康を損なってしまうということも過去に起こって来ました。

水俣病や四日市ぜんそくなどを含む様々な公害が起こって来ました。

3.11の地震は福島第一原子力発電所の周辺地域に放射能汚染を引き起こしてしまいました。(風評被害を起こしたいわけではないので、「福島にも安全な地域はあります!」ということは強調しておきたいです。)

直近の話題だと、海洋ゴミが増え続けており、海に流れるプラスチックを少しでも減らそうと、プラスチック製のレジ袋の有料化が2020年7月1日から開始されます。(プラスチックの人体への影響はまだあまり研究が進んでいないようで、こういった取り組み自体が意味ない可能性もあります。)

また、問題の所在がどこにあるのかよくわからない地球温暖化という問題もあります。

まとめ

上に挙げた問題以外にも、エネルギー問題やグローバル化にともなう問題など様々な問題が考えられます。

これらの問題への解決策を講じない限り、持続可能な社会は実現しません。

資質・能力

時代背景がわかったところで、今度はいまの子どもたちが身に付けるべき「資質・能力」について考えていきます。

これは、単に各教科で定められている知識を得ることではありません。

教科等を横断する汎用的なスキルが求められています。(ちょっと意味がわかりにくいと思うので、もう少し以下で説明します。)

各教科で学ぶ知識というのは、漢字、文法、英単語、英文法、計算、定理、物理法則、化学法則、歴史的事実などがあります。

これらを知っている量が多い程、直接活用できる場面が多くなり、判断材料も多くなるので、これら自体に価値があるのは当然のことです。

今の文科省が重視しているのは、これらの知識を得る課程で、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力を身に付けることです。(具体例を以下に書きます。)

ぼくの指導教科でもある数学を例に説明していきます。

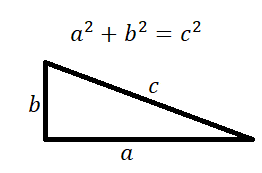

例えば、三平方の定理だけでもかなりの広がりを持った学習ができます。

- この定理はピタゴラスが発見したものなのか、中国の勾股弦(こうこげん)が発見したものなのかという歴史の問題も考えられます。

- 定理の表記の仕方に関しても、上のような数式(aの2乗足すbの2乗はcの2乗)で書かれることもあれば、「斜辺の上に立つ正方形の面積は、直角をはさむ他の二辺の上に立つ正方形の面積の和に等しい」と書くこともできます。

- 活用のされ方についても、測量や建築や天文観測など様々な分野で行われてきました。

- 証明方法も様々にあり、ユークリッドによる古典的な方法や現代の各教科書に書かれている方法などがあります。

「数学では計算方法を学ぶ」という固定観念を持ってしまうとこのような広がりを持った学習はできないかもしれません。

現代的な諸課題に対応するためには、視野狭窄に陥らず幅広い観点で物事を見る力が必要です。

指導者はこういったこをを意識して指導にあたらなければなりません。

社会との連携および協働

ここからが「社会に開かれた教育課程」の要となる部分です。

「社会との連携及び協働」はコミュニティ・スクールあるいはチーム学校という形で実現されることが期待されます。

コミュニティ・スクールとは学校運営協議会をもつ学校のことで、地域住民や保護者は学校運営協議会に参加して、学校運営に意見することができます。

コミュニティ・スクールの数は 平成30年4月で5,432校とかなり増えてきています。

チーム学校とは、校長のリーダーシップの下で、カリキュラム、日々の教育活動、学校の資源を一体的にマネジメントし、教員一人一人がそれぞれの専門性をより一層発揮できるチーム作りを行う学校のことです。

これを実現するためにも地域住民や保護者の協力は欠かせません。

より具体的で直接的な「社会との連携及び協働」の例としては、総合的な学習の時間や特別活動などで行われる地域の工場見学や農業体験などが挙げられます。

しかし、これらはこれまでの教育でも行われてきたことです。

今回の学習指導要領の改訂で大事なことは、カリキュラム・マネジメントという視点です。

カリキュラム・マネジメントとは、民間企業の社長が行うようなマネジメントを校長が行うということです。以下のようなPDCAサイクルを確立するということです。(PDCAサイクルはWikipediaなどをみてください。)

- 地域の意向を反映した教育目標を設定し、

- その目標に沿って実践し、

- 実践結果を評価し、

- 評価内容を地域に向けて発表し、

- 地域の人々の意見を聞き、

- 新たに目標や実践内容に変更を加える。

この流れがより一層機能するように、カリキュラム、日々の教育活動、学校の資源などに変更を加えていきます。

ここで問題になるのは、民間企業と違って、学校は人材や予算などの資源にかなり制限があるということです。

校長がマネジメントするというのが今回の改訂の大きな部分と言えるのですが、校長のできることが少なすぎるというのが問題点です。

民間企業の社長が小学校の校長になるという話を何度か耳にしたことがありますが、元社長さんはあまりにも民間企業と違う制約があって苦戦しているのではないでしょうか。

学校の資源の制限のなか何とかするためには、PTAや学校運営協議会や地元企業などに意見、情報、資源、教育などを求めることが必要になってきます。

さいごに

ここまで書いてきたことをまとめると、社会に開かれた教育課程とは、予測不可能な時代の中で、持続可能な社会を実現させるために、子供たちが身に付けるべき幅広いスキルや学び方を明確にし、社会との連携及び協働を行うカリキュラム・マネジメントを実現させていくということです。

校長のマネジメント能力が問われる改訂だと言えます。

教員一人一人もこのマネジメントを意識して教育を行っていくことが求められます。

ゆとり教育の時代には考えられなかった変化です。

先ほども書いた通り、校長の自由に扱える資源にはかなり制約があります。

そんな中で行うマネジメントに意味があるのかは疑問が残ります。

教育問題はもっと別のところに注目した方が良い気がするのですが、その話は別の機会にして、今回はここで終わりにします。

-

前の記事

Dead by Daylightの面白さ、良いところ 2020.06.20

-

次の記事

2020年9月のスケジュール 2020.09.02